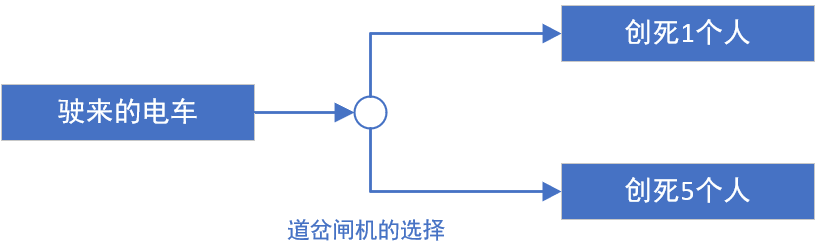

或许还可以以另一种模型的抽象讨论电车难题,因为我想到了一种或许会更能引起你觉察的想法。

1.电车难题的另一种抽象

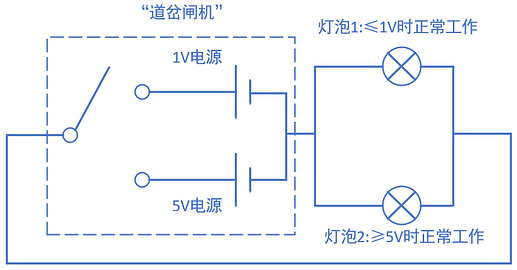

如图所示,该简单电路系统中有两个电源、两个并联的灯泡,一个开关。并且规定这个开关不是连接在1V电源上就是连接在5V电源上,没有其它选择。

当接在1V电源上时,灯泡2不能正常工作,灯泡1可以正常工作;

当接在5V电源上时,灯泡1不能正常工作(比如说爆炸),灯泡2可以正常工作。

那么:

- 把【电源接通】替换为【电车驶来】;

- 把【灯泡不能正常工作】替换为【人死亡】;

- 把【灯泡正常工作】替换为【人活着】。

这就成了所谓的电车难题。

我们可以首先并不从伦理学去讨论这点,而仅仅是在逻辑上讨论之(本质上这是个逻辑模型,而非伦理模型)。

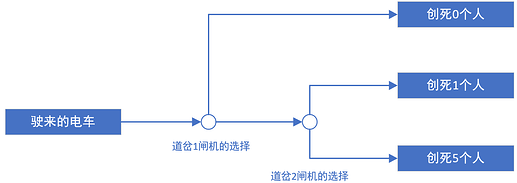

那么,就只能要么选择一个灯泡工作,要么选择另一个灯泡工作。如果要一个较明亮的工作环境,那么选择灯泡2;如果要一个较暗的工作环境,那么选择灯泡1。但是这必然是对两个灯泡的价值判断,某个灯泡在某种情况下更有价值,这样对价值的探讨,才构成了所谓的伦理学观点。而这种伦理学的争论是吵不出什么结果的,因为总会有另一边的价值被轻视或者忽视,于是陷入对立。

但是,如果要求两个灯泡合一地工作呢?我们既需要灯泡1在一个地方提供较暗光源,又同时需要灯泡2在另一个地方提供较亮光源,两个灯泡提供的价值同等重要。问在该系统内是否有解?在该系统内无解,因为无论怎么转换开关,总有一个灯泡不能正常工作。于是看似要人必须选择舍弃一个,这怎么办?

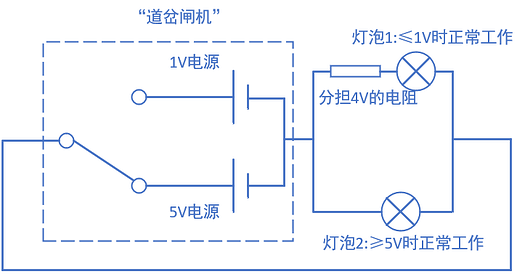

这个问题真的无解吗?如果真的无解,那基本上人类就别想解决任何矛盾了,甚至可以说处理不好任何逻辑问题了。然而,该问题的解不是很明显吗?接通5V电源之前,在灯泡1前面装上一个可以分担4V电压的电阻,接着再接通5V电源,两个灯泡就可以一起正常工作了。

但是这个选择,并不是单纯在原有的选择系统之内(只是仅仅在选择1V电源或5V电源做二元对立的选择),而是在原有系统之外的选择之行动:增加一个电阻。增加的电阻来自于原有系统之外,成了这个选择的代价,但是却可以解决这个问题。

这个选择的行动,恐怕任何人都不能说它是不真实的、不可能的,或者说是在逃避问题吧?

那么电车难题呢?不也同样是这样吗?难道在此二元对立之外的选择就不是选择?就不能解决问题?就是逃避?

2.电车难题负面性的本质

进一步讨论,电车难题这类问题负面性的本质就是:在潜意识中试探将对他人的生命之选择或剥夺的权力在假想中交给了做选择的实体(当我们尝试在这个系统之内去做选择时,就已经潜意识里承认了这个前提)。但是,我们真的会有这个权力吗?如果没有这个权力,为什么要接受那个假想的前提?

如果电车难题的负面性不够显化,我还可以再提出一个假设性问题:

现在你需要去杀人,但是有无限多个选择杀人方式可以考虑如何选择,并且伴随着不同的后果,我只举4种来构成该系统:

该系统共有101人可用来选择杀或不杀。

1.当你采取安乐死杀一个人时,另100个人也采取同样方式死亡;

2.当你采取绞刑杀死一个人时,可以救1个人,另99人也采取同样方式死亡;

3.当你采取车裂的方式一个人时,可以救10个人,另90人也采取同样方式死亡;

4.当你对一个人采取剥皮、抽筋、做成血鹰,然后趁这个人还活着时细细切做臊子的方式杀这个人,可以完全救另100个人;

有很多学术观点可以考虑这件事,比如说你所提及的伦理学,或者也可以从医学的角度,也可以从法学量刑角度考虑这个人与另100人此前是否有犯罪以及犯罪程度的对比来选择合适的刑罚,或者根本不顾及那些,仅仅从负面恐惧美学考虑如何这个人或其余人的死亡更有恐惧的美感,或者从单纯的技术角度考虑什么死法与死亡人数组合的成本最经济。但是对于走在正面途径的你,这一切的学术观点真的会有用吗?任何观点下的选择,真的会有意义吗?

更何况这样的假设性问题还可以提得无穷无尽,要全部考虑更多的这些问题吗?

但是可以检视它的前提,我们是否真的有凌驾这个人(以及这群人)生死的权力?只有承认了这个前提,后续选择才是可能的。然而如果承认这个前提,后续的无论是什么选择,必然都不是正面性的。

除此之外,如果不承认这个前提,就不能解决这个问题了吗?显然是有正面性解决的可能的(原因在上面的讨论中已经说明)。然而解决的选择只能做在这个系统之外,而非在这个系统里讨论如何杀人。

存在之外,还有存在,并且这样的存在始终存在;选择之外,还有选择,并且这样的选择始终存在。这样的存在带来的是无限的合一之进展,也是自由意志能够充分展现其力量的地方,因为在某个系统之外解决该系统之内不可调和的矛盾,一定包含着某种创造性的发现、发明或者其它的工作,因为脱离了已知的原有系统本身。而这样的发现、发明或者其它行动,始终存在着无限可能。