于是,不同的观点发表了不同的看法,此处公说公有理,婆说婆有理,到底听谁的?于是将在此处陷入混淆。如果进一步延伸到人群中,那么在不同观点下将聚集不同人(不同的人作出不同的选择),并且这些观点往往会互相对立,那么此时造成的局面是什么?

这并不是没有发生的事情,从历史上各个宗教的教派纷争延续至今就可以看得到。最开始可能只是几个宗教领导人对于教条有不同观点,然而他们相互对立,并聚集起各自的信众,最终则导致了人群的分离。

那么又有什么情况是完全不能避免的呢?

除此之外,并且这并不是逃避问题。仍然可以电车难题为例讨论此事。

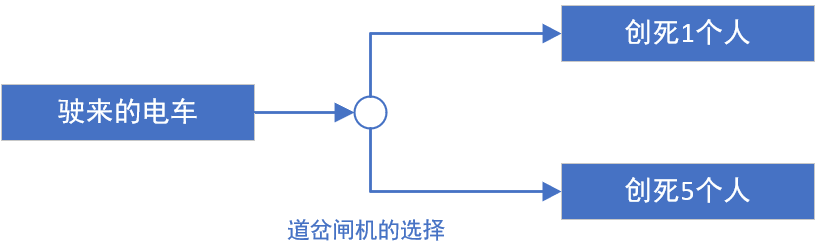

电车难题的模型如下图示:

这是一个无论怎么选择都不利的局面,正面的自由意志的选择等于没有选择(因为如果要作出选择,则必然造成以数量或者其它考虑因素来衡量人命的观点),但是,如果真的想认真的解决这件事情,应当在此局面之外就解决问题。

这会是在逃避问题吗?或者说,这在现实中是不会发生的局面吗?如果它可以发生,那么为什么不在最不利局面出现之前就解决问题?而是非得要强迫自己或者他人进入一个最不利的局面?然后用互相对立的伦理观点来相互审判?

此外,作为补充,可以引用在自由意志讨论的帖子一句你对自由意志选择的表述:

你会认为,因为地铁很挤可能下不了车(一个最不利局面)转而选择其它出行工具,会是一种逃避问题吗?显然不是,因为在这个例子中,人的目的在于前往目的地,而非专门去感受地铁的拥挤。当然,如果此人是为了专程去感受地铁人群的拥挤但是却又不去坐地铁,那的确是一种逃避,因为错失了目的。

回过头来再看电车难题。电车难题无非就是在两个对立的选择上作文章,这将衍生出一系列关于生命之伦理的问题。但是,如果不是为了去做概念对概念的学术游戏,而是真正想要无差别地去救人,以这个为目的,那么,解决方法只能是在出现此最不利局面的模型之外作出行动或选择。

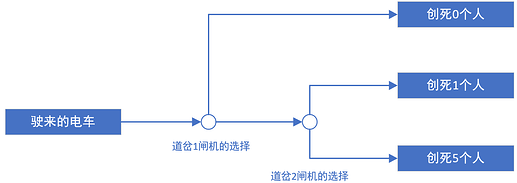

而如果是不以数量或者其它价值观念衡量人的生命的态度审视之,那么这一态度(或者伦理学观点)也就只能符合在此局面之外作出行动或选择(也即图二所示),在该系统之外解决该系统的问题。这并非逃避,相反地,(对于执行此选择者来说)经常可能会付出更大的代价。

该代价以挤地铁与选择其它出行方式举例。如果想避免在地铁系统之内无法作出令人满意的选择(在拥挤的车厢中无论选择向前向后向左向右移动,都无法实现目的,下不了车抵达不了目的地),可以在该系统之外选择打出租车、坐公交车或者骑自行车。然而打出租车要花费额外的金钱,坐公交车或者骑车则可能要花费更多时间,需要进一步安排自己的日程规划,或者先坐地铁然后早几站趁着人相对少的时候下车再换其它交通工具之类…似乎选择是很多样化的,但是相对于单纯的搭地铁而言,显然支付了更多的代价。这不是在逃避问题,而是真的要解决这个问题。

前提错误,推理逻辑再正确也难以得到正确答案。我们应当审视题目的前提。就囚徒困境对于现实情况而言,它还有很多前提是不能确定的,或者说没有考虑到的。但是许多负面思想形态往往会一口咬定,“这就是最终答案”,用一个极度简化的最不利局面来压死一切,或许应当对这一点有所觉察。

问题在于,不可能让所有人都变成伦理学大师。而且该问题有伦理学之外的解,已经如上所述。并且同样在实际生活中有很多体现。